どうもkeloです。

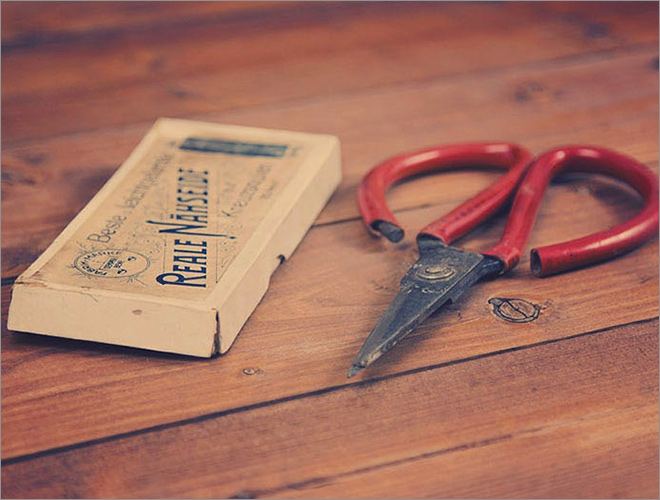

今回は、気になっているデザイン用語「アノニマスデザイン」についてご紹介していきます。

「アノニマスデザイン」聞いた事がない言葉かもしれません。(デザイナーでもご存知の方は少ないように思います)読んで下されば、納得して頂け、しかも「デザインの本質に触れる事が出来る」思いますので、最後までお付き合い下さい。

さて、「アノニマスデザイン」という言葉、白状しますと、僕も「聞いた事はあるな」という程度で詳しく説明できるようなレベルではありませんでした。あまり耳慣れない言葉ですし、日常生活でまず話されませんよね。

「アノニマスデザイ」ひと言で言いますと、「無名性(匿名性)のデザイン」と言えるかもしれません。

何十年、何百年の時を経て、主に実用性の観点から自然淘汰されたデザイン、アノニマスデザインとは、長い年月をかけて沢山の人達によって追求された結果ようやくたどりつける、ある意味「究極のデザイン」と言えるかもしれません。

特定のデザイナーがそれぞれのデザインをこうデザインした、というものではないということです。「デザイナーが存在しないデザイン?」非常にわかりにくいかもしれませんので、もう少し詳しくご説明しますね。

例えば、登山の時に使う「ピッケル」を例にご説明させてもらいます。もちろん、ピッケルにも各メーカーそれぞれのデザイナーがデザインしている色々な種類の製品があるでしょう。

柄の部分がど派手なカラーリングのものや、素材だって(よく知りませんが)例えば、

「カーボン使って軽くしました」等々あるかもしれません。曲線・持ち手、使う人の好みでバリエーションはあるかと思います。

https://long-dawn-4409.ck.page/0246460012

でも、基本のデザインやカタチは似ていますよね。ピッケルの上部に穴が空いているのも紐を通すのに必要だからで飾りのために空けられているわけではありません。

素手でも手袋をはめても滑らず使えるシャフトの形、片手でも雪面に突き刺せる石突き、

氷壁にも足場をきちんと確保できるピック、それらを何か一つ大幅に変えたり、加えたり、省くことは出来ないはずです。つまり、ピッケルのフォルムや素材は、どこかの会社の専属デザイナーが独自にデザインして突然出来たモノではない、

長い年月を経て、良くないデザイン、使いにくいデザインが、自然淘汰されブラッシュアップされてきたデザインだと言うことです。

どこかの新進気鋭のデザイナーが、「格好良い」から先の方を尖らせた、とか、そういう事は許されない訳です。クライマーの命に直接関わるわけですから。

一番使いやすく、クライマーの命を支えるのに最高の形に、長い年月を経て自然淘汰されていく、これこそ典型的なアノニマスデザインです。つまりは、誰かがデザインするわけでなく大袈裟なようですが人類全員の集合意識の総意で、デザインが作られていくとも言えるわけで。

ある意味、デザインの理想型、機能的デザインの行き着く最高のデザインそんな風にも言えるかもしれません。

もちろん、それでも使う人それぞれによって、体型も違うでしょうから、

色々と細かい部分でのデザインの違いはあるでしょうが、基本形は変わらないはずです。

他にも、今では見る事がなくなったかもしれませんが、「そろばん」などもそうですね。

弾きやすい形に自然淘汰されていったと言います。はじきやすいカタチやフォルムは自然に決まってくるように思うのです。

このことは、デザインにとって、とっても大切なものを含んでいます。アノニマスデザインの要素はその他、色々なものの中に垣間見えます。

例えば車のハンドルのデザイン、デザイナーが勝手に格好良い独自のデザインだけを追求したらどうなるか?とても危ないことになってきますね。自然に決まって来たフォルムってあるはずです。

他にも身近なところでは、文房具のクリップのデザインはどうでしょう?

「いや、でも最近動物のカタチをした、可愛いデザインのクリップもあるよ」そう指摘される方もいるでしょう。

しかし、それもよく見るとクリップの基本形は崩さないカタチを維持した上で、そこに付け足すカタチで(装飾として)動物のカタチを付け加えているだけだったりします。あるいは機能性を多少犠牲にして他のクリップとの違いを打ち出そうとしているのかもしれません。

当然そのターゲット層以外、女子高生達に受けが良くてもクリップを使いたいだけのおじいさんには使いにくいだけのモノとなります。

そしてそうなった場合、そのクリップは極端な話「クリップみたいなもの」でしかないのかもしれません。

アノニマスデザインとは、機能性や人間工学、そういうモノにも深く関係していますし、デザイナーの個性や、もっと言えば「オレがデザインしましたよ!」という「エゴ」のようなものを許さない重みがあります。「アノニマスデザイン」という言葉は知らないでも

この部分を深く考えた人とそうでない人では、デザインに対する考え方は全く違って来るのではないでしょうか?

しかし、、、

ここまで書いて何ですが^^;

では、プロダクツデザインのフォルムは、

時間という名のデザイナーの手によって、最終的にひとつのカタチに決められるしかないものなのか?デザイナーの出る幕はないのか?

はさみならはさみは、世界の中でたったひとつのカタチになるものか?それはまたそれで違いますよね。

自然淘汰されていく、結果的に機能性が追求されたデザインは、常に意識した上で、デザイナーが主体的に、本当の使い易さを真正面から考えて変えていく勇気も忘れてはいけません。そういう発想がなければ、それはそれでデザインの進歩もないでしょう。またそういうデザイナーの「より良くしていきたい」という想いが結果的にアノニマスデザインを良くしていく場合もあるのです。

少しお話が抽象的になってきましたね^^;しかしここの部分は、デザインについてとっても大切な所なんで、また具体例を出しながらご説明しますね。

皆さんは「ほぼ日手帳」という手帳をご存知でしょうか?

ほぼ日刊イトイ新聞から生まれた、大ヒット商品で、こんな手帳です。

http://www.1101.com/store/techo/2013/lineup/index.html

実は僕は去年辺りから、この手帳を使わせてもらっているのですが、かなり使い易くて、もはや、手放せなくなっています^^;

多分読者の方の中には「ほぼ日手帳」のユーザーの方もいるかと思うので、ご存知の方もいるでしょうが、この手帳はほとんど毎年デザインの微調整を繰り返しています。カバーのデザイン(具体的にはカード入れのところとか)方眼のサイズをミリ単位で変えたりしている所、

http://www.1101.com/store/techo2011news/2010-08-23.html

ユーザーの意見をネットでアンケートして、また調整、、、みたいな事をしていて、凄いな~と思います。

アノニマスデザインという意味で、時間をかけて決まって来るところを、積極的に、でも出しゃばらないように、ほぼ日スタッフや糸井重里さん、そしてデザイナーの方が、

毎年変えていっているんですよね。

変わらないけど変えていく、この姿勢がとても面白くて素晴らしいし、デザインする上でとてもセンスの良い事をされている。そんな風に感じるんですね。

「アノニマスデザイン」という言葉自体、はあまり知られていませんし、ポピュラーではないでしょう。

しかし、この本質的な部分、

デザインはとは誰かひとりのデザイナーのエゴを満足させる為にするものではない。本当の意味での使い易さを追求することが大切であり、それが全てである。そんな事を忘れてはいけないのではないでしょうか?

最後にこの方のお言葉を引用させてもらいますね。

デザインとは「どう見えるか」ではなく「どう機能するか」の問題である。-スティーブ・ジョブズ「アノニマスデザイン」この言葉の意味は是非忘れないでもらいたいと、

思います。

最後まで読んで頂いて有り難う御座いました。

kelo